黄卫平

2016年4月27日国家发改委批复的《成渝城市群发展规划》明确提出,成渝要以建设国家中心城市为目标,增强西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能,并提出要把成渝城市群建设为国家级城市群,进而打造成为世界级城市群。这体现了国家对于成都的重视和对未来美好成都的信任。

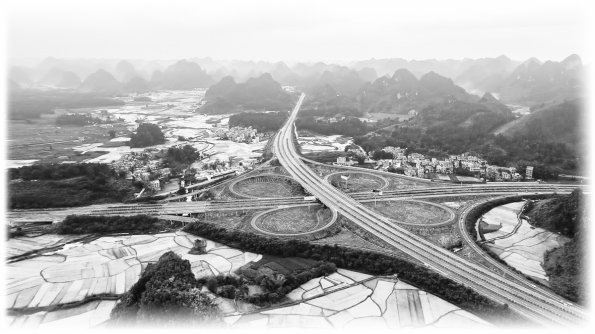

从宏观发展战略的角度看,国家中心城市是国家城镇体系的最高层级,在国家战略布局中,除了引领区域发展,还肩负国家使命、代表国家形象。成都依托城市综合实力和国际影响力,从国内外资源集聚和区域辐射功能出发,在国家“两横三纵”城市化建设战略中构建“一轴两带、双核三区”的成渝城市群空间格局,与重庆、西安、昆明、贵阳等西部城市协同发展,最终将建设成为中国经济发展新的战略支撑区和重要增长极,以及国家向西开放门户城市。

笔者曾经两次到成都就成都的国际化大都市建设做讲座,后一次特别探讨了成为国际化大都市的方方面面的标准。在这里,还想就成都建成国家中心城市与读者们进行相应地探讨。

成都国家中心城市的特色定位 既要有国际视野又要脚踏实地

成都这样一个具有中国与西部特色的都市,在建设成为国家中心城市的过程中,除了必然要体现出世界各国一般中心城市的定位与作用之外,还应该具有独具的定位与作用

问题的提出:发达国家大都市的今天,是否就是成都作为中国国家中心城市的明天?具有中国特色、区域中心都市的发展道路应该怎样走?是从成都的角度出发定义自己的国家中心城市定位与作用,还是站在世界大格局的角度来定位成都在中国中心城市中的定位与作用?

一般而言,作为国家中心城市,一定会通过资源的整合与集聚,通过方方面面的辐射,做到资源在相应范围的最优配置(形成人与自然界和谐),使得相应范围内福利水平得到普遍提高(做到人与人的和谐),最终促成相应范围内经济社会发展的可持续性(使得人口代际之间产生和谐)。成都这样一个具有中国与西部特色的都市,在建设成为国家中心城市的过程中,除了必然要体现出世界各国一般中心城市的定位与作用之外,还应该具有哪些独具的定位与作用?如何确立既具有国际化特点又具有独特区域中心都市的国家中心城市的“灵魂” (城市精神)? 如何打造成都作为区域国家中心城市鲜明的“名片” (独具的文化)? 如何充分显示成都作为国家中心城市所具有的国际化 “特色 ”(“一带一路”定位) ?如何勾画出建成国家中心城市的具体线路图(逐步建成五个中心) ?这些都有待于成都给出既极具前瞻性、又深深根植于民众,既有国际视野、又脚踏实地地满足国家要求的答案。在笔者看来,成都作为国家中心城市,一定要目标明确、方法科学、结果满意才行。

作为国家中心城市的作用:

能量积聚和能量辐射

现代化大都市与国家中心城市的根本区别之一则是能量的集聚与能量的辐射,必须有强能量的集聚(人才、资本、服务等),强能量辐射的能力(区域内外、国内外)。这也是国家对于成都作为国家中心城市的重要期盼与要求

成都在建设现代化大都市进程中的最大亮点:绿色发展。即不以牺牲生态、环境为代价推进产业现代化、城乡一体化、充分国际化 ,满足人民日益增长的物质和文化需要。而现代化大都市与国家中心城市的根本区别之一则是能量的集聚与能量的辐射,必须有强能量的集聚(人才、资本、服务等),强能量辐射的能力(区域内外、国内外)。这也是国家对于成都作为国家中心城市的重要期盼与要求。

成都是内陆城市,在建设内陆型能量集聚与扩散的国家中心城市方面,可以参照世界上一些典型内陆国家的中心城市,如世界花都巴黎、航空枢纽芝加哥、国际组织中心日内瓦、金融中心法兰克福、美国的高科技中心菲尼克斯—盐湖城、文化创意中心米兰、东欧的旅游中心布拉格—布达佩斯、俄罗斯的高等教育中心莫斯科—基辅等。成都在建设国家中心城市中,可以借鉴学习这些内陆城市的发展模式与路径方法,看它们是怎样在各自的国家内成为具有强能量的集聚与强能量的辐射力的。

上述内陆大都市,除了其规模、容量和结构、形象之外,也有四个普遍的特点:一是除了城市本身的人口面积外,还有向外延伸的广泛空间即经济区域,称大城市连绵区;二是除了城市据有跨国公司总部外,还有庞大的企业集团、中介组织和相当的资产存量、要素存量和内外贸易额;三是除了城市的一般基础设施外,还有显示现代化的公用事业、商住楼群和生态环境;四是除了很突出的文化特色氛围之外,还具有极大的文化包容与融合,形成了感召力与扩散核心。美国学者米尔顿·弗里德曼提出了七项衡量世界核心城市的标准: 主要的金融中心; 跨国公司总部所在地; 国际性机构的集中地; 第三产业的高度增长; 主要制造业中心(具有国际意义的加工工业等); 世界交通的重要枢纽(尤指港口与国际航空港); 城市人口达到一定标准。具备了这样的条件,能量的集聚与能量的扩散就具备了必要与充分条件,后面就是要以钉钉子精神深耕细作了。

在国家中心城市建设的转型调整中

要注重化解矛盾、克服困难

成都未来在建设国家中心城市中的发展,必须是能够遵循经济规律的科学发展,必须是能够遵循自然规律的可持续发展,必须是能够遵循社会规律的共享性发展,这样的发展才是人民需要的发展

成都作为国家中心城市会使得原有大都市的性质、功能和地位、作用,在世界视野、国家要求下发生巨大变化。逐渐以其拥有的经济实力,位列中国经济、贸易、金融中心之一,经济运行完全按照国际规则和惯例,有很高的办事效率,第三产业高度发达,区域综合服务功能强,体现出对中国经济的日益增长影响力。要做到这些,成都总体的转型调整是必不可少的,在转型调整中,各种问题、矛盾、困难必然会出现。

改革开放以来,尤其进入这个世纪,成都是以跳跃式的步伐、赶超的速度在发展着,在短短的时间里建设得在国内领跑,甚至可以和国际大都市媲美。但在这30多年间走完其他城市百年走完的路之后,成都的民众容易产生一种想法,那就是:我用短短的时间走完了别人经年累月的路,享受到了现代化城市的种种便利与风情,但却希望别人曾经碰到过的问题、矛盾和困难我最好一个也别碰上。这不切实际,事实将会是,成都在集聚人力、资本、文化等资源的同时,必然也在积聚着问题和矛盾,别人百多年出现的问题,例如,城市交通拥堵,水电油煤资源紧张,就业、劳保、医保等城市社会福利待遇矛盾,城市收入、生活两极分化,农副产品价格高企,城乡统筹困境,犯罪活动发生等社会问题,成都在这二三十年间都已经碰到或将会碰到,不一样的是,别人是用百来年的时间去解决的问题,成都必须在今后很短的时间内解决或舒缓,否则矛盾的积累,将拖后甚至停滞成都建设国家中心城市的建设。因此,从实际出发,国家中心城市的建设必须形成两个导向:目标导向与问题导向,美好蓝图的付诸实施与攻坚克难并举。必须做到对于影响成都国家中心城市建设的重大问题心中有数,对于解决问题困难的指导思想、思路、理念、路径、方法、标准、检验、问责有具体的、落地的部署才行。

毋庸置疑,解决上述问题困难,深化改革与转型调整,尤其是供给侧结构性改革是根本的解决之路,在成都国家中心城市建设的转型调整中,笔者认为有几个问题值得思考:我们的转型调整是手段还是目的?即它是达到目的的手段,还是目的本身?我们的转型调整是过程还是结果?我们的转型调整是动态的还是静态的?怎样才是转型调整到位?答案是只有遵循客观规律才行。因此,成都未来在建设国家中心城市中的发展,必须是能够遵循经济规律的科学发展,必须是能够遵循自然规律的可持续发展,必须是能够遵循社会规律的共享性发展,这样的发展才是人民需要的发展。成都建设国家中心城市的过程必然是一个总体的、遵循上述各种规律的转型调整的过程,规律得到充分的重视,转型调整、建设国家中心城市则必然成功。

希望成都在建设国家中心城市的过程中,通过都市化创造需求,通过国际化配置资源,通过产业化创造供给,通过诚信化净化市场,通过法制化创造秩序,通过枢纽化形成通衢,通过科技化创造未来,通过民生化服务社会,担负起国家重托,走向美好的明天。

(作者:中国人民大学经济学院教授、博士生导师)

(原标题:用国际视野和成都

本网声明

本网声明 邮箱

邮箱 | 地方频道

| 地方频道